Рождение – Ставрополь может стать колыбелью для национальной идеи

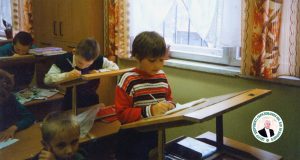

В Ставрополе произошло событие, которое может положить начало революции в отечественном образовании. Краевое родительское собрание. Впрочем, сколько их было, дутых «мероприятий», и в столице, и