Роль ученых НИИ медицинских проблем Севера в охране здоровья детей

Институту медицинских проблем Севера СО РАМН – 25 лет. Столько же лет педиатрическому отделению института. С самого начала его существования вопросам изучения здоровья детей был

Центр здорового образования им. В.Ф. Базарного

Институту медицинских проблем Севера СО РАМН – 25 лет. Столько же лет педиатрическому отделению института. С самого начала его существования вопросам изучения здоровья детей был

К вопросу по истории здорового образования и школьной гигиены Одним из условий успешного выполнения директив партии и правительства по использованию в народном хозяйстве природных богатств

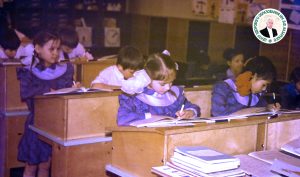

Введение Целью работы является изучение клеточно-генетической энергетики при различных режимах организации учебного процесса: в традиционном режиме гиподинамии и в активном ― в режиме телесной вертикали

Материалы Всеросийского форума с международным участием «Образование и здоровое развитие учащихся», 2005 г. Лицей №103 раздельного обучения “Гармония” (Ассоциированная школа ЮНЕСКО) — образовательное учреждение принципиально

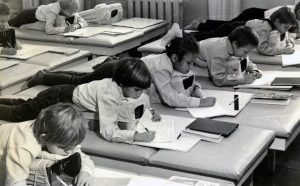

В лечебной медицине принято: при выраженных сколиозах у детей занятия в школе на сидениях запрещены, так как такие занятия усугубляют сколиоз. Занятия проводятся в «лечебной

Сегодня для всех стало очевидным, что наряду со многими материальными благами научно-технический прогресс и высокий уровень информированности общества обусловили и бурный рост так называемых болезней

Приветствую научно-практическую конференцию, посвященную жизненно важным проблемам здоровья детей. Профессор Владимир Филиппович Базарный многие годы, начиная со студенческих лет, был моим учеником. Участвуя в нашей

В поисках свободы и пищи, спасаясь от врагов, несколько тысячелетий назад люди поселились на Крайнем Севере и сумели выжить в этом краю жестоких морозов, ураганных

Новый раздел на сайте Центра Базарного: Работы учеников профессора В.Ф. Базарного. Это научная школа основоположника здоровьеразвивающей педагогики д.м.н, профессора В.Ф. Базарного. Мы постепенно публикуем научные

В начале 90-х годов в нашей школе количество учащихся, не усваивающих общеобразовательную учебную программу, дошло до 19-20 человек, снизилась учебная мотивация, увеличились пропуски по болезни.

В девяностые годы институт усовершенствования учителей активно развивался под руководством удивительного человека, настоящего Учителя учителей Юрия Евгеньевича Васильева. В институт приглашались личности неординарные, активные, новаторы.

Владимир Базарный о своём пути и разработанной им системе. Ответ руководителя отделения развития сенсорных систем института медицинских проблем Севера СО АМН России доктора медицинских наук

+7 (495) 782-83-72

Закупка оборудования: +7 (965) 400-71-77

Телеграм или Whatsapp

E-mail: center@bazarny.ru

© 2011-2022 — «Центр здорового образования им. В.Ф. Базарного»